■座敷鷹(ハエトリグモ)の歴史性

ハエトリグモを江戸時代に「座敷鷹」と呼んだ。それは手持ちの2冊の本に出ていたからだが、この2冊とも出典が明記されていない。おそらく「守貞漫稿」(もりさだまんこう)が出所だろうと思っていたが、最近調べたら載っていないのであった。若干焦り、調べた。結果的に出所が判明しホッとしている。

■初めに手持ちの2冊に記されている座敷鷹の部分を紹介する。その2冊は、「クモの不思議」(吉倉眞著

岩波新書 82年刊)、「江戸おもしろ商売事情」(51人による分担執筆 新人物往来社 別冊歴史読本

95年刊)。

「江戸時代にはハエトリグモを飼ってハエを捕らせ、それを見て楽しんでいた人たちがいた。時には、同好者が集まって、各自秘蔵のハエトリグモを同時に放し、どのクモが一番はやくハエを捕るかを競争させた。当時、そのようなことに使うハエトリグモを座敷鷹と呼んだ。ハエトリグモの漢名は蝿虎だが、座敷鷹とは、その光景をリアルに表現していて面白い。クモを飼っておく入れものは、始めのうちは竹筒であったが、後には唐木を用い、蒔絵をしたぜいたくなものまでつくられるようになった。延宝(1763~80)の頃に始まり、天和(1681~83)の頃には、これで博打をすることがはやりだし、そのためよく跳ぶクモを求め、クモを売る商売人さえでてきたほどである。元禄、宝永(1688~1710)頃まで行われ、江戸から上方まで流行した。しかし博打をすることが禁止になったので次第にすたれた。それでも享保(1716~35)頃までは見られたとのことである」(「クモの不思議」59~60ページに記載)

「座敷鷹とは室内で飼っている鷹のことではない。蜘蛛のことである。(中略)江戸は文化・文政の頃(1804~30)、庶民の間でさかんになったが、すでにそれ以前、つまり元禄時代(1688~1704)、五代将軍綱吉の頃、悪法として嫌悪の的となった〝生類憐みの令〟に逆らい、深川は木場の旦那衆の間で【座敷鷹】はひそかに愛好されていた。(中略)その蜘蛛を入れておく器にしても豪華なものだった。印籠に似て、それより少し細長い入れ物であった。(中略)座敷鷹の競技は、羽根の先を切って十分に飛べなくなった囮の蝿に、各人が手もちの蜘蛛を放ったのである。(中略)いうまでもなく先に蝿を捕えた方が勝ちになるのだが、その瞬間の技を【輪かけ】とよんだ。ちょうど捕手が犯人の背後から、手練の捕縄をかけるのに似ていたからだ。(中略)座敷鷹を仕こむ専門家もいたし、今日の賭碁や賭ゴルフのように本人にかわって勝負を引き受ける代行業者もいた」(「江戸おもしろ商売事情」174~175ページに記載)

結論を先に述べると座敷鷹ゲームの開始期・終焉期は、「クモの不思議」のほうが正しい。が、博打云々については明確には言い切れない。それについて記した史料が見当たらないのだ。「江戸おもしろ商売事情」のほうは開始期・終焉期は誤まっており、器の入れ物も若干異なっているが、深川・木場の旦那衆が生類憐みの令に逆らっての箇所はあり得ないことではないと思われる。歴史の記述は時代小説とは異なるが、基本史資料に基づいた上での想像力をわたしは面白いと考える。

■「守貞漫稿」より30年余り古い風俗百科事典に「嬉遊笑覧」(きゆうしょうらん

文化13年=1816の序)がある。著者は江戸の町年寄の家に生まれた喜多村信節(のぶよ 1783~1856)。この本の巻12(禽虫)に、「蝿取り蛛」の小見出しがあり次のように記されている。

「【一代男】四東国浪人のことをいふ処に、今江戸にはやるとて蝿とり蛛を仕入とあり、これは先年にはやりし事ありき、はい取蛛は【本艸】に蝿虎と云り、大小数品ありて其居る処に従て色もさまざまなり、草に住ものは緑色なり、いづ゜れも跳りて蝿を取食ふ、これを戯に飼置て印籠などの小き器物に入れ、持行てはいを捕らするとなり」(日本随筆大成別巻10「嬉遊笑覧4」252~253ページ

吉川弘文館 79年刊)

この記述が座敷鷹を調べる突破口となってくれた。井原西鶴の「好色一代男」と「本艸」→「本草綱目」(ほんぞうこうもく)を探ればいいわけである。「好色一代男」は各出版社から出ており、最も註釈が詳細なものは、前田金五郎著「好色一代男全注釈上下巻」(角川書店

81年刊)だった。まずは西鶴の原文を挙げておこう。

「さりとてはあさましき世の暮し、【何をか遊して、かく、年月か】と、きけば。【今江戸に、はやるとて、蝿取蜘を、仕入、或時は、壱文売の長刀を削、なく子をたらし、天道、人を、ころしたまわず、けふまでは、日をおくりぬ、はるばる、爰にきて、久しぶりなれば、せめて、盃事を】と」(好色一代男

巻四「夢の太刀風」)

落ちぶれた世之介が少年の頃に男色関係にあった人を訪ねていく場面。その人は最上の寒河江(さがえ

山形県寒河江市)に住んでいた。世之介が訪ねて行くと、この人も武家奉公の口が見付からずひどい暮らしぶりであった。世之介が、「どんな仕事をして、これまで過ごして来られたのか」と訊く。すると「今江戸で流行っているというので、ハエトリグモを仕入れたり、ある時は一文で売る長刀を削って、泣く子をすかす玩具にしたりしている。天は慈悲深くて人を見殺しにはしないようで、こうして今日までは暮らしてこれた。はるばるここまで来てくれたんだね、久し振りだから、せめて酒を一杯飲もう」と。

「好色一代男」が刊行されたのは天和2年(1682)。それ以前から江戸では流行っていたわけだ。しかも最上で採取したハエトリグモが江戸で売れるという物語設定が、読者には奇妙に映らない時代状況があったと推測できる。また、玩具の長刀が一文(30円ほど)であることから、男一人が最低の生活を営むに足りる(結構な)値段がハエトリグモに付けられていたと思われる。

蝿取蜘(嬉遊笑覧では「蛛」をクモと読ませていたが、一代男では「蜘」をクモと読ませている)の註釈が詳しいのが有り難い。「和漢三才図会」(わかんさんさいずえ)五十二と「足薪翁記」(そくしんおうのき)三に記されている内容を紹介している。ただし、著者の前田氏が参考資料とした本(藤井乙男、三田村鳶魚など)からの引用文として紹介しているので、原文にあたることにした。

|

■「和漢三才図会」は浪花(大阪)の町医者である寺島良安が正徳2年(1712 自序に記された年)に著わした図解百科辞典。明の王圻(おうき)が天文、地理など14項目に分けて図絵入りで万暦35年(1607)に成した百科全書「三才図会」にヒントを得たと言われる。「和漢三才図会」は天文・地理・動植物などに分け105巻から成り、明の李時珍(りじちん)が著わした「本草綱目」(1596年刊 医療薬物として使用する動植物・鉱物などに関する大著)は最重要参照書である。

上図は巻第五十二虫部・虫の用・卵生類・蝿虎の挿絵で、これは平凡社刊・東洋文庫「和漢三才図会7」319ページに収録されていたもの。下の引用文は三一書房刊・日本庶民生活史料集成第二十八巻「和漢三才図会(一)」707ページのもの。より原文に近いためである。なお、この前文にこうある。「はへとりくも 蝿虎 インフウ 蝿豹子 蝿蝗 和名波倍度里」。「はへとりくも」は蝿虎の読み、インフウは唐名で中国の読み、蝿豹子(ようひょうし)、蝿蝗(ようこう)、和名波倍度里(わめいは、はへとり)。

「倭名抄に云ふ、蝿虎は蜘蛛に似て、恒(つね)に蝿を捕へて粮(かて)と為(な)す者なり。

△按(あん)ずるに、蝿虎は其(そ)の大きさ三四分、常に壁の上に在りて網を布(し)く能はず。巣(旧字)を壁の隅に構へ、一の門を開き、出入に蝿を捕る。甚(はなは)だ逸(はや)く、色灰斑なる故、虎豹の名を得たり。蝿如(も)し之(こ)れに逢ふときは、則(すなわ)ち其の害を遁(のが)れず、禾苗(いねなえ)の蝗(いなご)の如し。故に蝿蝗と名づく。

太平広記に云ふ、午(うま)の日蝿虎を取りて、杵(きね)つき砕き豆と拌(かきまわ)せば、自ら踊躍(おど)りて以(も)つて蝿を撃つべし」

倭名抄は和名抄とも書き、「倭名類聚鈔」(わみょうるいじゅしょう)の略称。承平期(931~938年)醍醐天皇の皇女の命によって源順(みなもとのしたごう)が著わした日本最古の辞典。天地・草木など事物の和名を集め名義・文字の出所などを記している。承平の年号で想い出すのは平将門である。そんな時代からハエトリグモは認知されていたわけだ。どこの馬の骨のわたしなんかとは雲泥の差の由緒正しき御虫様だったのである。

太平広記は宋の李昉(りぼう)らが著わした鬼怪神奇な説を述べた五百巻の書物だと言う。なるほど、ハエトリを豆に混ぜて喰うと自然に体が躍るというのは奇怪である。

|

■「足薪翁記」は柳亭種彦(りゅうていたねひこ

1783~1842)が著わした、江戸風俗を考証した随筆である。本名は高屋知久(ともひさ)、通称は彦四郎。足薪翁記を収録した「日本随筆大成第ニ期第14巻」(吉川弘文館)に、「家は御旗本小普請組二百俵」とある。が、小普請組という役職はない。ただし無役の幕臣を小普請組と呼んではいた。定められた金額を幕府(小普請奉行)へ上納すれば、役職に就かなくとも家禄が保証される3000石以下の旗本、御家人たちがいた。御目見(おめみえ 将軍に拝謁)以上だと、つまり旗本だと「小普請支配」と呼び、御家人だと「小普請組」と呼んだ。柳亭種彦に興味はなく、調べる気はないが、疑問点として挙げておきたい。 ■結論 &仮説

なお、柳亭種彦には文政12年(1829)に著わした、「偐紫田舎源氏」(にせむらさきいなかげんじ)があり、先代の将軍家斉(いえなり)を風刺したという疑いを天保の改革の際にかけられている。

「○蝿取蜘

むかし蝿取蜘をもてあそびし事あり。漢土にも蜘を闘する戯はありと聞しが、それとは異なり。まづ壁虎(はいとりぐも)をよく養ひおき、小き器にいれ、蝿のをるかたへさし向、いちはやく取を見て興ずるなり。又二人さし向ひて、左右より一時に蝿のをるところへさしむくるに、その蜘の弱きはもとの器へ逃かへり。強ものはますぐには走らず、蝿のをるうしろのかたよりはひめぐりて取を、輪をかけるといふとぞ。此戯れ延宝の後盛んに流行。正徳の頃までは、まれまれにありしと、或古老の説なり。さて蜘をたくはへおく器の、はじめの程は竹筒なりしが、後は唐木を用ひ蒔絵したるもありといへり。【割註】当時はいとり蜘を座敷鷹といひしとぞ」(「足薪翁記」巻之三

日本随筆大成第ニ期第14巻157~158ページ)

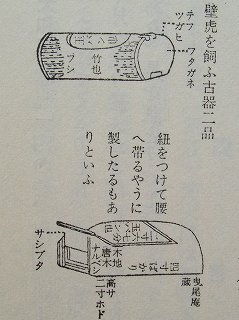

【割註】には上図が挿絵としてあった。唐木とは東南アジア産の紫檀や黒檀のこと、蒔絵は漆の接着力を利用して金粉を器物に付着させる漆工芸技法のこと。上図の「玉バン」はその描き方から推測すると、はめ込み式になっているから蝿や蚊、虻などの餌をやったり、ハエトリグモの様子を見る蓋口だったと思われる。しかし、「玉バン」という語が気に掛かる。

「江戸語の辞典」(講談社学術文庫)に、「ぎょくばん【玉板】深川語。検番で、各芸娼妓の玉数を記しおく板」とある。検番とは吉原や各岡場所で男女芸者の送迎や揚代(遊興料)の勘定などを取り仕切った事務所のこと。ところが同じ辞典に、「検番の制度は明和頃吉原娼家大黒屋秀民の創始という」とある。明和期は1764~1771年で、座敷鷹:のブームは終了している。

しかし、「玉」は線香を数える単位であり、客と接した時間を遊女は線香で測っており、これが転じて揚代を指す語となった。座敷で勝負するハエトリグモを遊女に見立て、勝ったハエトリに見物人が揚代ならぬ賞金を与え、その勝敗を記録した箇所が「玉バン」だった。以上は推測である。

博打云々は好色一代男の最上のハエトリグモと、玉バンの意味の捉え方から生じたように思われる。遠い最上からハエトリグモを高値で買い求める江戸の物好きがいた、きっと勝敗にカネを賭けていたからそこまでしたのだろう、であるならば玉バンはハエトリグモの勝敗記録であろう、といった具合だ。

だが、江戸の町は堀川が縦横に流れ長屋にはどぶ板があった。武家の庭には草木が繁り江戸近郊は雑木林で覆われていた。ハエもハエトリグモも多かったはずで、わさわざ最上から仕入れる必要はなかったであろう。確かに当時流行っていたから「蝿取蜘」の語を使ったのであろう、だからこそ西鶴はより大袈裟な設定をして読者のウケを狙ったと思われる。

博打のことであるが、博打は禁じられたら止むものであろうか。密かに続けられるものだと思う。法政史が専門の石井良助氏(「第三江戸時代漫筆」明石書店)によれば、寛文4年(1664)の幕府法令に次のようなものがあったという。

「一、博奕之儀、かねて御法度候間、自今以後仕り、金銀財宝衣服取られ、難儀たる者これあらば、何時によらず、訴訟すべし、然る上は、その科をゆるし、とられ候もの取返つかわすべき事」

賭博に負けた者が訴え出れば罪を許すだけではなく、さらに勝った相手から残らず取り返してやるというのである。こうすれば賭博はなくなると考えたのだろうが、享保5年(1720)に同様な法令を出す案が八代将軍吉宗によって評定所一座に諮られたという。人間の欲はつきないのである。

座敷

鷹匠支配・鷹匠組頭、鳥見組頭という役職があった。鷹匠支配は1000石高、鷹匠組頭250俵高、鳥見組頭200俵高で在職手当てが付き、いずれも御目見以上で世襲、これらの下に見習役などが数10名いた。鷹匠は将軍の鷹狩りの際に使用する鷹や犬の飼育調教、鳥見は鷹場の巡見などの役である。

日本における鷹狩りの嚆矢は近世史を専門とする塚本学氏(「生類をめぐる政治」平凡社)によると、「日本書紀」仁徳天皇四十三年九月一日の条に百済王族酒君(さけのきみ)から鷹術伝来があり、雉を数十羽とらせたという。その後しばらくして鷹甘部(たかかいべ)の創設にいたり、天皇家が鷹利用の権を独占したと言う。

徳川家康は慶長9年(1604)、征夷大将軍として伏見において、公家衆へ放鷹(ほうよう)禁制の旨を伝えた(慶長日件録)。天皇家の鷹利用の権限を徳川家が継承することで、日本統治を宣言したと思われる。

ところが、統治権力を象徴する鷹狩りに関わる役職を、綱吉は将軍になって早々に降格する。延宝8年(1680)、老中支配だった鷹匠・鳥見を若年寄支配とした。2年後の天和2年(1682)、鷹匠・鳥見の役職に関わる役人80名ほどを役職替えや無役の小普請入りにし、貞享3年(1686)にも50名近くを配置転換した。ついに元禄6年(1693)には、幕府は鷹を飼うのをやめ、鷹匠町を小川町、餌差町を富坂町へと改める。江戸近郊に将軍家から鷹場を与えられていた有力大名は、これをすべて返上している。

わたしが怪しむのは座敷鷹の競技方法だ。ハエを早く捕ったほうを勝ちとするルールは、体力に優れたハエトリが勝つとは限らない、何か別の要素が含まれているように思われる。良く言えば知的で深みがあり、悪く言えば迂遠で地味で中途半端。これに対して現存する一対一のクモ同士の戦いである鹿児島加治木町や横浜のクモ合戦は、良く言えば直接的で派手で明快、悪く言えば単純で荒々しい印象がある。

さて、仮説的結論である。鷹狩りを将軍に遠慮した大名や大身旗本の間で座敷鷹ゲームが流行り出し、それがステータスとして富裕な町人層へ波及しブームとなった、そう考える。

大名が10ミリ以下のクモの遊びに熱中するか ?

と思われるだろう。大名の間で読まれた本に「本草綱目」がある。「本草綱目」が日本へ渡来するのが慶長12年(1607)、長崎に舶載したばかりのこの本を林羅山が手に入れ、徳川家康に提出した。家康は大いに喜びこれを直ちに座右の書に加えたそうである(「殿様生物学の系譜」科学朝日編)。林羅山は朱子学の大家、朱子学は官学となったから、大名たちは有り難がって「本草綱目」を読んだはずだ。

加えて、参勤交代の長道中は大いにヒマであったろう。目の前には自然があった。殖産興業的に産物になるものや薬の材料になるものを領内に求めるという意味もあったろう。動植物に親しむ中で殊に屋敷の中に普通に見掛けるハエとハエトリグモに注意が自然に向く。ハエトリグモの捕食行動を鷹狩りに見立てる大名は多かったと容易に推測できるのである。

上に記した「足薪翁記」の後に次のような記事が載っている。

「【俳諧富士石[割註]延宝七年印本、江戸住

調和撰。】

笹の一夜ねぐらや筒の蝿取蜘 露言

竹筒に養ふを笹の一夜ととりなしたる発句なり。【花洛六百句[割註]延宝八年印本。】

前句

召時に竹の筒よりまかりいで 自悦

附句

蝿取蜘にくだすさかづき 千之

此句も竹の筒よりいづるをいふに、蝿とり蜘とつけ、くだす盃とは愛するさまをいふなるべし。」

延宝7年と8年の俳諧印本にあったニ句を、証拠として種彦が探し出してきたものだとある。延宝7年は綱吉が将軍職に就く前年、翌年は将軍になるが座敷鷹がすぐに流行るとも思えない。だが、ハエトリグモは俳句の季語として現代でも「蝿虎」としてあり、句を詠むような人々は今昔を問わず自然に対し繊細な感受性があるものだ。かわいいと思えば竹筒に入れて飼ったであろう。わたしのような鈍感人間でさえ、フィルムケースに入れて飼っている。ブームであろうがなかろうが、趣味人=好事家はどの時代でも一定の数はいると思うのである。