|

栖原屋24

■なぜ、この時代に漂流漂着が多いのか。

|

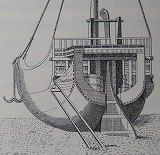

| ■エカテリーナ号 小型ガレオン系 | 代表的な例として大黒屋光太夫が船頭として乗った神昌丸を挙げてみたい。「北槎聞略」(ほくさぶんりゃく 槎はイカダの意

岩波文庫)から引用するが、この本は、寛政4年(1792)10月にロシア最初の公式遣日使節ラクスマン一行が乗るエカテリーナ号によって送還された光太夫(他2名)から、幕府奥医師桂川甫周が聞き書きしたもので、2年後に編纂され一般には流布せず機密資料として扱われている。

「天明二年壬寅(みずのえとら)の歳十二月、勢州亀山領白子村(せいしゅうかめやまりょうしろこむら)の百姓彦兵衛が持たる船神昌丸(しんしょうまる)に、紀伊殿の運米(かいまい)五百石ならびに江戸の商賈等(あきうどら)へ積送る木綿、薬種、紙、饌具(ぜんわん

神仏に供える道具)等を積載せ、船頭大黒屋光太夫以下合船(のりくみ)十七人、同十三日の巳の刻(みのこく

午前10時)ばかりに白子の浦を開洋(しゅっぱん)し、西風に帆を揚て夜半ころに駿河の沖に至りしに、俄(にわか)に北風ふき起り西北の風もみ合て忽柁(たちまちかじ)を摧(くだ)き、それより風浪ますます烈敷(はげしく)、すでに覆溺(はせん)すべきありさまなれば、船中の者ども皆々髻(もとどり)を断(きり)、船魂(ふなたま)に備へ、おもひおもひに日頃念ずる神仏に祈誓(きせい)をかけ、命かぎりに働ども、風は次第に吹しきり、曙方に至りては、狂瀾澎湃(きょうらんほうはい 波の大きさを形容する漢字を並記)その声、雷(いかずち)の震ふが如く、勢(いきおい)山の崩るるごとくなれば、船中倉皇(そうこう

焦っている意)として施すべき手段(てだて)もなければ、まづ桅(ほばしら)をきり捨、上荷をはね、七、八日が間は東へ東へと吹流され、後には山も見へず渺茫(びょうぼう)たる海上を風浪にまかせてそこはかとなく漂ひしが、程なく翌卯歳(よくうのとし)二月になり彼岸にも入(いり)ければ、風も南に吹変り海上も穏になりける故、柁棹(かじづか)を桅(ほばしら)に仕たて、袷単衣(あわせひとえもの)の類を綴り合せて帆となし、おもてに縄二条(ふたすじ)ひかせ、何国(いずく)をあてとはなしに走り居たるうち、船底に井伊家より便船に積たる畳おもての二捲(ふたまき)ありしを見出し、こ

|

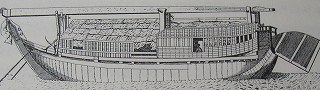

| ■北前船 福井県河野

・磯前神社蔵 | れを帆にかけて数日はしりけれども、一向に地方(じかた)とても見へざりければ、三五郎光太夫にむかひて言けるは、かく海上に漂ひていつを果(はて)、何国(いずく)をあてとも知ざれば、神籤(みくじ)をとり太神宮(だいじんぐう)の御告(おつげ)にて、地方(じかた)の遠近をもはかり給へと、五十里、百里、百五十里と五十里宛(ずつ)千里までを籤に認(したため)、御祓につけ聞き見るに、六百里といふ神籤なりければ、幾八(いくはち

水夫の一人)いふ様(よう)、神籤のとりなほしはせざるものなれどもせめてもの心はらしに今一度試(こころみ)んとて、自身再び籤をとり見るに、又も六百里と神籤上りける故船中一同に色を失ひける」

■光太夫は当時32歳、7ヵ月間漂流してアレウト(アリューシャン)列島のアムチトカ島に漂着。この島で4年間過ごした後、カムチャッカへ渡り1年弱、次にイルクーツクでほぼ2年、そして首都ペテルブルグで年1余り過ごす中で、遣日使節を送ることが決まり、オホーツク港から光太夫・磯吉・小市を含め総勢41名がエカテリーナ号に乗って根室・霧多布へ。

神昌丸に乗り込んだ17名の内、生き残ったのは光太夫、磯吉とロシア正教の洗礼を受けロシアに残った新蔵、庄蔵の4名。小市は霧多布に着いてまもなく亡くなっている。

さて、神昌丸は駿河沖航行中に暴風雨に遭遇している。当時の難所は、一に玄海、二に遠江、三に日向の赤江灘といわれていた。遠州灘を航行する船は途中に適当な待避所がないため、鳥羽から伊豆下田(船荷検めの海の番所は享保5年=1720に下田から浦賀へ移っているが、ここでは地形としての伊豆下田)へあるいは伊豆下田から鳥羽へ、この長いコースを一気に走らねばならなかった。途中で風が変わったら、元の湊へ逆戻りすることも度々あったという難所なのでだった。

では、なぜ風が変わったら待避所で「風待ち」(順風待ち)しなければならなかったか。このことである。

上の2枚の画像を比べて頂きたい。明瞭な点は、光太夫らを送還してきたエカテリーナ号は2本の帆柱、対する北前船は1本の帆柱であること。なお、神昌丸は北前船ではないが、元禄期(1688-1703)からの廻船(商業荷物を積む船)はほとんど弁才船と呼ばれる船型となっていく。北前船は幕末へ向かうにつれ横広となるが、大型廻船は千石以上あろうとも一般に千石船と呼ばれ、それは弁才船という船型だったという解釈でよいと思う。

下の画像の北前船は明治期初頭の2千石クラスだが、江戸期の千石クラスの廻船と相似形である。船首に短い帆柱が見える。これは弥帆柱という。帆柱1本と弥帆柱で逆風の場合でも帆を操作すれば、「間切り」(まぎり)といわれるジグザグに風上へ進む帆走法を行うことができたが、ガレオンなどの西洋帆船が風上へ45度ほどで航行できるのに比べ、千石船は75度ほどくらいで能率が悪かったそうだ。よって横波が打ち込んでくる強風時には、間切り走法は不可能だったと考えられる。

■西洋船と和船(川船も含む)の大きな違いは骨組の有無で、西洋船の場合は竜骨を中心に数本の縦通材と多数の肋骨材を骨組にして、そこへ外板や甲板を張っていく、これに対して和船は骨組を造らず厚い船底材を基本に幅広の外板を組み、この外板を中から太い梁材で支えるという構造となっている。

どちらが造りやすいかというと、和船なのだという。ただし和船の構造は大型になるにつれ梁と梁の間が広くなるため、外板が変形しやすく釘でつないだ外板(棚と呼び根棚・中棚・上棚がある)同士の継ぎ目が弱くなったという。

西洋船の上部は水密甲板で覆われていたが、和船は水密甲板ではなかった。和船の船首部にはカッパと呼ぶ甲板、船尾部は矢倉板と呼ぶ屋根板があった。完全な水密ではないが打ち込む波や雨は防げたらしい。ところが、胴の間と呼ぶ船の中央部は荷物を積み入れることから、甲板は揚げ板式となっており水密ではなかった。

北前船の画像を見ると、船の中央前部がもっこりしている。帆を下ろしたからもっこりしているのではなく、胴の間の甲板の上に荷物を積み上げ、その上を苫などで屋根型に覆っているからである。この状態での廻送が一般的だったので神昌丸の船内は水浸しとなり汲み出すも追い付かず、やがて光太夫らは荷物を捨て船の重心を低くし、倒立式の帆柱

|

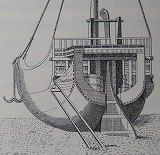

| ■ケンペル「日本誌」 下の画像も同 | であったが帆を下ろす猶予なく切り捨てたわけである。

和船の構造的な弱点は舵(かじ)部分にもあった。西洋船は固定していたが、上の画像のように和船は船梁の凹みを軸受にする浮動式だった。このようになったのは、当時の湊が自然のままの海岸や川岸で水深が浅かったことがある。浅いために舵を海底に引っ掛けやすくなる。また船囲いする時は陸に上げやすい利点がある。

その反面、元禄3年(1690)から2年間オランダ商館付医師として滞日したドイツ人ケンペルは、その著書「日本誌」において、外海(沿岸航海ではなくという意味)に出れば忽

ち海水が船が入ってくると述べている。

しかし、浮動式の舵は和船のみの特徴ではなかったらしい。日本造船史の安達裕之氏によると、長崎に来航した中国船の舵も浮動式で、日本同様に船尾の開口部から舵を陸へ架けて乗降していたという。従って、開口部があるから外海にでると海水が浸入する、ということはない。が、強風雨の時は当然浸水したであろう。

神昌丸の光太夫らは舵を帆柱に、着物を帆に代えて漂流している。やはり舵は相当大きかったようだ。

■光太夫らは、地方から何里かと心細そうにしている。和船の航海法はA地方乗り(地廻り、ともいう)

B沖乗り

の2種類があった。

地方乗りは、見慣れた陸のものを目印として航海する。よって陸の目印が見えなくなる距離、あるいは夜に航海することはない。

沖乗りは、陸の目印が見えない海上を航海する。よって昼夜を問わず航海することになるが、湊と湊の距離が遠いとか待避所がないコースとか、隠岐から能登の湊に泊まらず秋田土崎へというように海岸線の凸凹部を経ずに最短コースでの航海法で、すべて沖乗りで航行するものではなかった。

夜半に駿河沖を航行していた神昌丸は、白子から鳥羽沖まで南下して沖乗りで伊豆下田を一気に目指していたものと思われる。この航海法は天明期(1781-1788)頃から始まったようである。

三五郎が光太夫に籤引きを提案している。三五郎は「船親父」(ふなおやじ)として乗船している。廻船には船頭をトップにして他に三役と呼ばれる水夫(かこ)がいた。役名は地域によって異なるが、「上乗」(うわのり)とか「楫取」(かじとり)などと呼ばれた者は、潮の流れや天候などを読み航海を先導する。「船親父」「親仁」(おやじ)は水夫たちをまとめ甲板作業を取り仕切る。「賄」「賄方」(まかないかた)は積荷の受け渡しや経理事務を取り仕切る。現場のことであるから、きっちり分担されたわけではないと思う。各々が兼務することもあり補い合ったであろう。

三役は40代50代が務めた。当時では老練水夫となろう、が、年寄りだから神籤を提案したわけではなく、これは当時の常識なのである。

西洋式の天文航法は一部には伝わっており、文化期(1804-1817)には和算関係の航海術書も版行されたという。また、地方乗りにおいても和磁石を携帯し、沖乗りには太陽や星の高度を計る測天儀、望遠鏡もあったが、和磁石以外は普及しなかった。しかし、和磁石の目盛は広く、雨霧で視界がきかなくなると岸に接近したり、湊や島陰に入るのが常であった。

現場の感覚として、経験的な航海法で充分だと考えていたのであろう。水夫らに広まったのは、方角や位置が判らなくなったら籤を作り、伊勢太神宮のお祓いで一つを選び出し、それを太神宮のお告げとして信じるという、一種の信仰であった。

■以上、帆柱が1本であったこと、水密甲板でなかったこと、この2点から沿岸航海に制限され、大洋航海ができなかったことから漂流漂着が多かったと結論づけられよう。

では、帆柱は1本でなければいけないとする禁令があったのか。それらしきものは、天保13年(1842)と幕末に近いがあった。内容は異国船に紛らわしい3本帆を立てて遠沖を乗ることを禁じる法令の中に、「全く三本帆之儀は難相成筋二候」という一節がある。

この禁令は裏を返すと、実際に3本帆柱の船が走っていたようにとれなくもない。あるいは誰かへの牽制から出た法令かもしれない。もしそうなら、その誰かは水戸藩主徳川斉昭だったかもしれない。

穿鑿はよすとして、この禁令以前に帆柱に関わる法令は出ていない。なぜ、1本帆柱だったのか。船に関わる法令として寛永12年(1635)に制定された武家諸法度17条がある。「五百石以上之船停止之事」、500石以上の船は所持するな造るなというものである。3年後の寛永15年には「五百石以上之船停止と此以前被仰出候、今以其通候、然共商売船は御ゆるし被成候、其段心得可申事」、しかれども商売船は除外するというわけである。

問題なしなのだが、上の法令は寛永12、15年に出ている。これが、帆柱2本以上は禁止との拡大解釈をもたらしたのではないかと思う。幕府は寛永8年に奉書船以外の日本船の海外渡航を禁止し、寛永18年にオランダ商館を長崎出島へ移している。この寛永8年から18年の間に、禁教の徹底、日本人の海外渡航と海外からの帰国の禁止、武器輸出の禁止、ポルトガル船の来航禁止などの禁令を発布している。

こうしたことから、大洋航海可能な2本帆柱の造船禁止と、一般に受け取られたものと思う。

■漂流漂着は、東北地方の太平洋側の湊から出帆した船にも例が多い。冬場に恐れられた「大西風」と呼ばれるものがあったが、ここでは船運賃を記して、いかにこの沿岸が難コースとされていたかを示しておこう。

江戸期で最も長い航程だったのは、現在の山形県酒田から下関を通り瀬戸内海に入り、由良海峡を抜けて紀伊半島を迂回し伊豆を目指して江戸に至る713里の走行であった。平均45日ほどの航海で、天候に恵まれると26日、恵まれないと2、3ヵ月を要したという。

この酒田-江戸の運賃は寛政元年(1789)当時で米100石につき金21両だった。これに対して、酒田から津軽海峡を抜けて房総半島から江戸に至る417里の航程は、米100石につき金22両2分であった。距離が2倍近い酒田-下関-瀬戸内-紀伊半島-伊豆-江戸の西廻り航路のほうが、運賃は安かったのである。

蝦夷の木材や物産を積んだ船を太平洋岸に往復させた飛騨屋久兵衛と栖原屋角兵衛は、きわめて冒険的な商人だったといえよう。

※参考文献 「異様の船」(安達裕之 平凡社選書) 「船」(須藤利一編

法政大学出版局)他 |